Un rêve posé sur l’azur

Jack Kerouac a écrit : « Pour moi les montagnes sont comme Bouddha. L’image même de la patience, immobiles pendant des millénaires, comme si elles priaient en silence, attendant patiemment que prenne fin notre agitation frénétique. » La montagne sacrée ou la montagne sublime, toujours, mysticisme ou esthétisme, mais rien qui rappelle la peine, la sueur et l’urine qui imprègnent le quotidien.

À l’époque où Kerouac jouait les prophètes, nous sommes partis pleins d’enthousiasme pour la « boîte à merveilles » des cordillères, avides d’exotisme et poussés par le désir inexorable de nous compliquer la vie, mais aussi d’une conquête marquante.

La montagne nous a accueillis de bonne grâce, n’hésitant pas, dans sa sollicitude à notre égard, à nous envoyer chaque nuit sa blanche compagne pour nous tenir compagnie… Un devoir d’hospitalité certes, mais la neige ne se contentait pas de nous rendre une visite discrète, elle nous serrait contre elle avec fougue. Ses effusions continuaient jusqu’à ce que nous nous levions d’un bond pour libérer les tentes de son poids.

Pendant la journée, faire et refaire la trace zigzaguant à travers les crevasses se répétait inlassablement tandis que le Léviathan de la grande barre de séracs émettait de temps à autre d’inquiétants soupirs, renforçant l’impression désagréable d’être deux appâts au bout d’un fil de pêche…

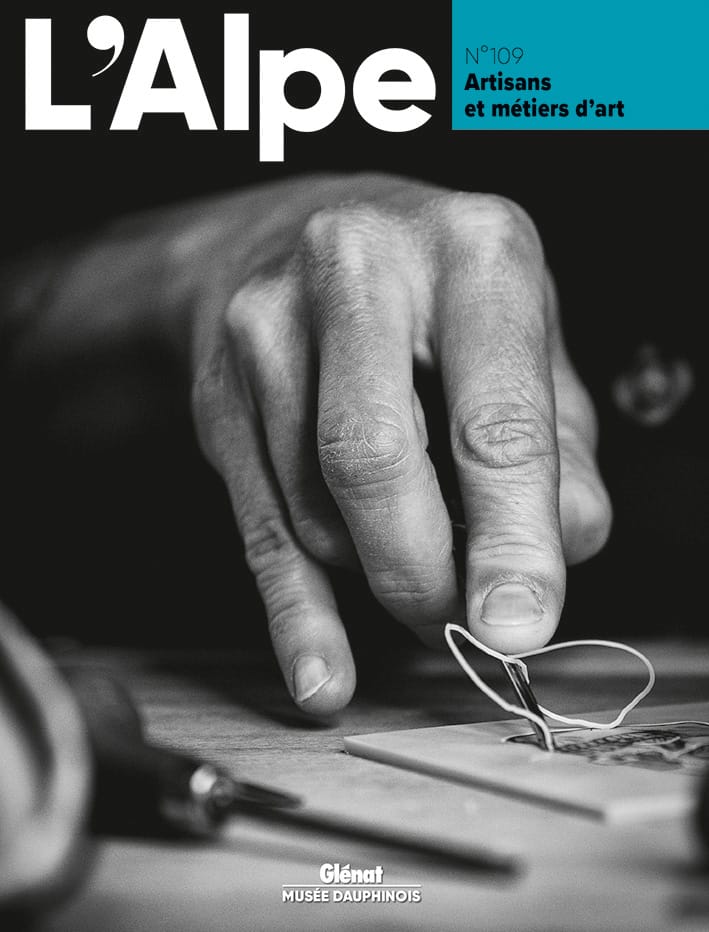

La photographie nous permettait de faire une pause. Dans le silence, les nuits étaient des images en noir et blanc : la même perception d’une grande lucidité du détail, le même détachement aristocratique de la réalité. Alors que nous ressentions dans toute son intensité le jour en technicolor, dans une perfide occupation des sens poussée jusqu’à l’épuisement. La nuit elle-même participait à ces tâches : il fallait évacuer la fatigue et l’adrénaline dans l’espace exigu, l’air épais et nauséabond de la tente.

Nous étions dominés par la volonté de grimper, une agitation irrépressible, totalement ignorée du colibri que nous avons aperçu entre deux respirations, à très haute altitude. Aspiré par un courant ascendant, il avait été transporté d’un seul coup des beautés de l’été aux rigueurs, pour lui existentielles, de l’hiver.

Nos gestes étaient conditionnés par les humeurs de la paroi. Le soleil levant mettait en mouvement la neige tombée pendant la nuit et réveillait un bataillon armé de frondes qui se divertissait à lancer des pierres comme s’il s’agissait de bonbons au carnaval. Avant de reprendre notre va-et-vient sur l’éperon, il fallait attendre que le soleil avance dans le ciel et que l’ombre, en envahissant la paroi, négocie avec elle une paix relative.

Et puis nous avons tous deux aperçu un sommet étincelant, élégant, à pic sur l’Amazonie, et dans un dernier effort, nous avons échappé à l’attraction de la paroi. La cime, qui nous accueillit comme un rêve posé sur l’azur, n’avait pas de nom, mais elle s’offrait comme le plus beau monument à l’amitié.

Giuseppe Garimoldi, peintre, auteur d’articles sur la photographie et la montagne.