Heureux comme les pierres

Chaque été depuis quatre ans, je séjourne dans la Drôme. Toutes les fins d’après-midi, pour accompagner le jour couchant et me mettre en jambes avant la cérémonie de l’apéritif, je marche un moment sur un chemin qui regorge de cailloux marron. Sur un segment de quelques dizaines de mètres, il y en a des centaines, dans toutes les nuances du chocolat, depuis le chocolat noir jusqu’au chocolat au lait (sans compter plusieurs variétés secondaires, couleur noisette ou café au lait). À chaque promenade, j’en ramasse deux ou trois. Ils rejoignent, les uns après les autres, la toile cirée de la table de la salle de séjour. Si je reviens chaque mois d’août durant encore plusieurs années, il n’y aura bientôt plus de cailloux marron sur le chemin ; ils seront tous posés sur la toile cirée.

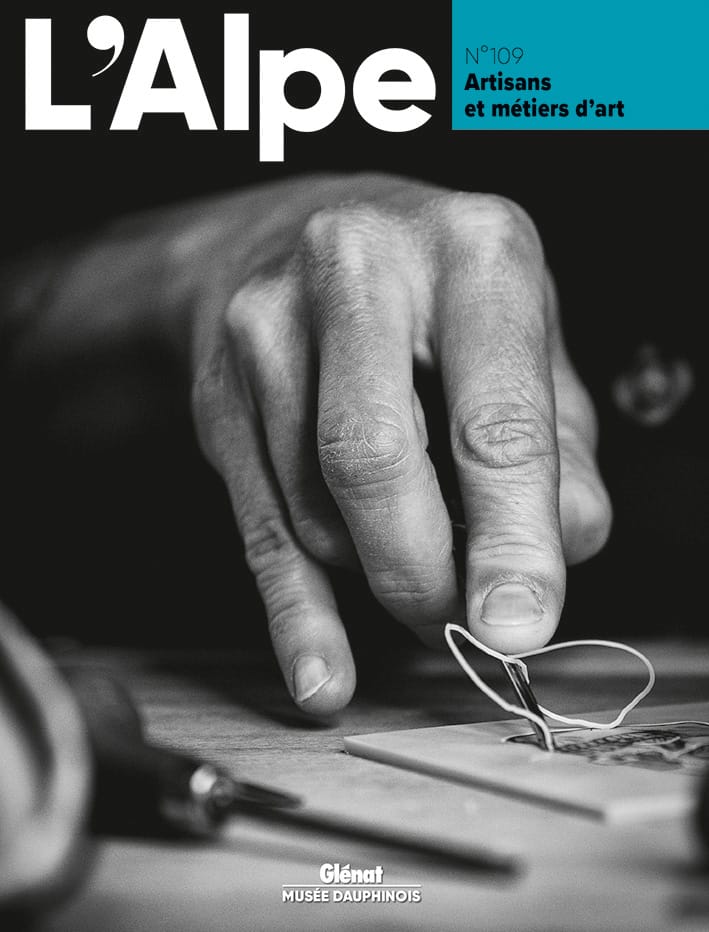

En mars 2003, je venais de coucher sur le papier mes souvenirs de colonies de vacances à la Correrie de la Grande Chartreuse, pour le compte d’une excellente revue, intitulée L’Alpe, laquelle m’avait demandé comment j’envisageais l’illustration de ce texte. J’avais répondu que je m’en occuperais et qu’il ne fallait pas s’inquiéter (le seul à être alors inquiet, c’était moi ; mais je me tus sur le sujet).

En ce premier dimanche du printemps, enténébré et pluvieux, j’étais donc monté jusqu’à la Correrie, pour photographier ce que les bâtisses avaient conservé de ma jeunesse. Il en restait évidemment peu de choses : portes closes, murs mutiques, herbes hautes, trous d’ombre. Je n’en fus pas surpris ; et officiai de mon mieux, appareil photo en main. Ce qui me désarçonna, en revanche, ce fut la découverte d’un pâturage caillouteux traversé par une longue ligne sinueuse n’aboutissant nulle part, comme à demi creusée dans la terre mêlée de pierres. La photographie que je réalisai de ce sillon montre un grand signe énigmatique tracé au sol ; on dirait une œuvre de Richard Long. Si le cliché ne fut finalement pas publié (trop énigmatique, précisément), du moins m’ouvrit-il définitivement les yeux sur le land art. Et me conforta-t-il dans mon sentiment sur la proximité qu’il y a de l’alpe à l’art.

Hommes debout et pierres levées

En août 2002, nous villégiaturions dans le chalet d’un ami, à La Chalp de Saint-Véran, en Queyras. J’avais déjà coutume de m’adonner aux courtes balades de fin d’après-midi. Confinée dans une étroite vallée encaissée, La Chalp profite peu des rayons solaires, même au plein de l’été. À pas même dix-huit heures, le soleil s’est déjà retiré derrière la montagne et les cheminées des fermes commencent à fumer. C’est dans cette atmosphère entre chiens et loups, que je marchais donc.

Lors d’une de ces brèves escapades, j’avisai, au bord du sentier, un caillou posé sur un autre caillou, comme une sculpture sur son socle. Vous seriez passé au même instant que moi, il est fort probable que vous n’auriez rien remarqué. Mais il se trouve que, moi, j’ai vu ; et que ce que j’ai vu m’a troublé plus que de raison. Sans trop bien savoir ce que je faisais, j’ai saisi mon appareil photo et, dans la lumière froide de cette journée finissante, j’ai longuement « opéré » (ainsi que disaient les pionniers de la photographie).

Les jours qui suivirent, j’en rencontrai plusieurs autres, de ces cailloux déconcertants : dressé dans l’herbe haute, couché sur un tapis d’épines, égaré sur un rocher trop grand pour lui, creusé d’alvéoles emplies d’eau de pluie, posé comme un bourrelet obscène au milieu d’un champ fraîchement fauché…

À l’instar des photographes de Barbizon, qui, au XIXe siècle, réalisaient des « portraits » d’arbres ou de rochers dans la forêt de Fontainebleau, je me suis donc consacré à une série de Portraits de pierres. J’étais bouleversé par ce que ces cailloux m’évoquaient de nos humaines origines : pierres levées, mégalithes, monolithes, menhirs, dolmens, peulvens, cromlechs, pierres à cupules ; toute l’intelligence et la sensibilité qu’Homo erectus a placées dans l’érection de ces bouts de rochers. L’homme, tenant tout juste debout, qui s’exerce déjà à mettre debout des pierres : l’enfance de l’art, en quelque sorte.

En mars 1997, sortait aux éditions Voix d’Encre mon livre de poésie intitulé La stupeur des pierres, qu’accompagnaient des dessins de Pierre Gaudu, encres aux noirs très denses évoquant les galets, les stèles et les jonchées de cailloux. J’y abordais par tous les biais ma fascination pour la minéralité : non pas les pierreries remarquables célébrées par le poète Roger Caillois (gemmes, géodes, raretés géologiques), mais les cailloux sans qualités, comme l’écrivain Robert Musil parlait de L’homme sans qualités.

De la passion des cailloux

à la maladie de la pierre

Les étagères de mon bureau sont emplies de ces pierres de rien, pierres de peu, grises, usées, fatiguées par le temps et les intempéries, mais stoïques et fidèles au poste. Les pierres en remontrent aux humains, sur leur impavidité, leur impassibilité, leur constance, leur résistance, leur immutabilité, leur patience, pourrait-on hasarder. La contemplation des montagnes est une école d’humanité. Et la fréquentation des cailloux, un aguerrissement du style. Je vise à rendre mes mots aussi « frappants » qu’une pierre jetée. Que mes phrases « touchent » physiquement celui (ou celle) à qui elles s’adressent !

En 1994, tandis que je composais cet ouvrage, la ville de Fontaine (sise tout au pied du Vercors) m’avait donné carte blanche pour l’organisation d’une exposition collective d’art contemporain. Je décidai de l’intituler Lapidaires. Parce que chaque artiste n’avait droit qu’à une seule œuvre exposée, ce qui relevait du laconisme effectivement ; mais encore parce que le mot exprimait tout de mes préoccupations esthétiques. Est dit « lapidaire » ce qui ressortit à la lapidation : expéditif, définitif, cinglant. La pierre nous enseigne la concision et la vigueur. Alors que j’achevais la rédaction du catalogue de l’exposition, je fus pris d’une effroyable crise de coliques néphrétiques, qui dura une semaine sans interruption. Si l’on veut bien garder à l’esprit que la colique néphrétique était autrefois nommée « maladie de la pierre », on mesurera l’excès de zèle…

Je me souviens de moi, encore petit d’homme, tenant en ma main gauche un caillou minuscule. J’ai beau creuser dans ma mémoire, je ne sais plus rien des circonstances de cette scène originelle. Peut-être était-ce lorsque, chétif et sujet à des maladies infantiles à répétition, j’avais été placé pour de longs mois dans une maison d’enfants du Peuil, hameau de Lans-en-Vercors. Vraisemblablement, cette période funeste de mes jeunes années, dont la remémoration ne va jamais sans rendre mon humeur sombre, fut-elle pour beaucoup dans mon goût compulsif des cailloux. J’y appris bien malgré moi à durcir mon cœur, à le rendre pareil à une pierre. Sans doute autrement serais-je mort de solitude et de chagrin.

Il y a donc cette image rescapée de l’enfance : ce caillou minuscule posé dans ma main gauche et que je n’en finissais pas d’examiner. Je me souviens que ce caillou me semblait aussi impénétrable et imparable qu’une montagne, à la manière (dirais-je aujourd’hui) de ces jardins zen, où une simple pierre, posée sur le gravier ratissé, suffit à matérialiser le mont Fuji. Il se pourrait bien que, ce jour-là, se soit nouée une part de mon destin : ma fascination vertigineuse pour les œuvres d’art, ma propension à photographier des « non-sujets » et mon amour immodéré des phrases qui sonnent comme des claques.

Jean-Louis Roux, journaliste spécialisé dans la critique littéraire et la critique d’art, par ailleurs poète.